關注:60個項目!2294億投資!歐盟為電池原材料放大招!

60個戰略性原材料項目預計共需280億歐元的啟動資金,歐盟將通過成員國與金融機構協調融資,助力其早日落地。

歐盟最新遴選了13個境外戰略性原材料項目,作為其關鍵礦產供應鏈保障計劃的重要舉措。此次新增的13個境外項目,歐盟預計將需要總計55億歐元(折合人民幣約450.5億元)資本投資。具體來看,新項目覆蓋13個國家:加拿大、格陵蘭、哈薩克斯坦、挪威、塞爾維亞、烏克蘭、贊比亞、新喀里多尼亞、巴西、馬達加斯加、馬拉維、南非和英國。

13個戰略項目中,10個戰略項目涉及電動汽車、電池和電池儲能系統所必需的戰略原材料,例如鋰、鎳、鈷、錳和石墨,加拿大的Dumont硫化鎳礦項目以及礦業巨頭力拓的塞爾維亞Jadar鋰礦項目位列其中。

此外,兩個戰略項目涉及稀土元素的提取,歐盟計劃通過這兩大境外項目與歐盟境內的3個稀土加工項目聯動,提升稀土供應鏈整合能力。

中國已于4月加強對稀土磁體的出口管制,歐盟正尋求減少對特定國家(如中國)的稀土依賴,實現戰略性原材料多元化供應,提升供應鏈韌性。

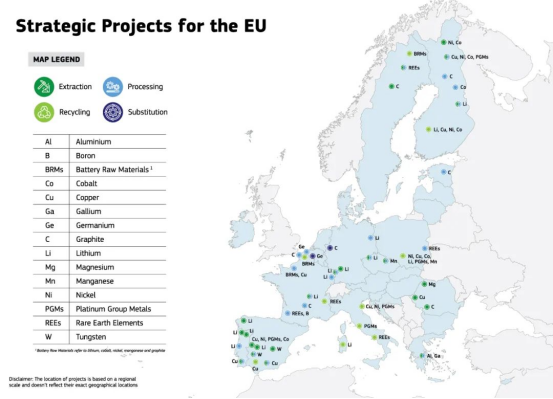

資料顯示,今年3月,歐盟公布了47個境內采礦項目,旨在提升戰略原材料的生產能力,47個戰略項目預計總體需要225億歐元(1843.5億元)的投資,旨在加強對能源轉型和安全至關重要的17種材料中的14種材料的本地提取、加工和回收。

入選的47個境內采礦項目涵蓋13個歐盟成員國,包括比利時、法國、意大利、德國、西班牙、愛沙尼亞、捷克、希臘、瑞典、芬蘭、葡萄牙、波蘭和羅馬尼亞。

其中,多個項目聚焦于鋰(22個項目)、鎳(12個項目)、鈷(10個項目)、錳(7個項目)和石墨(11個項目),部分項目涉及多種材料,這將極大地促進歐盟電池原材料價值鏈的發展。

加上此次新增的13個境外項目,歐盟全球戰略原材料項目網絡擴展至60個,預計共需280億歐元(折合人民幣約2294億元)的啟動資金,歐盟將通過成員國與金融機構協調融資,助力其早日落地。

通過60個境內外戰略項目,歐盟有望提高工業競爭力,特別是在電動汽車、可再生能源、國防和航空航天等行業的競爭力。這些項目是2024年5月生效的《關鍵原材料法》實施的初步成果。

該法案的目標是確保到2030年,歐洲戰略原材料的開采、加工和回收分別能滿足歐盟需求的10%、40%和25%。

2024年5月,歐盟發布征集戰略項目提案的通知,隨后于2025年3月25日通過了關于歐盟2025年首批戰略項目清單的決定。

歐盟委員會副主席Stéphane Séjourné強調,歐洲目前嚴重依賴第三方國家供應關鍵原材料,必須通過增加本土生產、拓展外部供應渠道及建立儲備來應對這一挑戰。此次選定的項目對于歐盟實現原材料自主供應非常重要,標志著歐洲工業主權邁出關鍵一步。

業內人士分析稱,歐盟正通過投建戰略原材料項目,以及強有力的法規(特別是新《電池法規》和《關鍵原材料法案》),旨在建立安全、可持續和具有競爭力的本土電池產業鏈,以支持清潔能源轉型(尤其是電動汽車和儲能系統),以減少對亞洲供應商的依賴,并謀求未來在全球資源博弈中占據更多話語權。但在這一過程中,歐盟還將面臨如何平衡自身利益與伙伴國發展需求,以及應對地緣政治與環境治理等挑戰。同時,短期內仍將高度依賴進口關鍵原材料。

另據國際能源署(IEA)此前發布的《2024能源技術展望》,自2017年以來,發展歐盟國內鋰離子電池產業以減少對進口的依賴一直是歐盟委員會和一些國家政府的關鍵目標。

雖然至今歐洲幾乎還沒有形成具備競爭力的電池產業,但高漲的投資熱情導致歐盟產量大幅增加,從2019年的2GWh增加到2023年的60GWh以上。截至2024年6月底,新增產能已超過500GWh,估計這將涉及2025年-2030年平均85億美元的年度投資。

盡管如此,電池項目發展放緩的跡象在歐盟已開始出現。歐盟電池行業正面臨著來自中國和美國的激烈競爭壓力,這不僅僅是因為其較高的生產成本,還由于包括CATL和比亞迪在內的中國電池制造巨頭正在快速創新,搶占下一代鋰離子電池技術競爭制高點。